36. Sobre la poesía: un alegato

Por Ángel González

TODO el mundo sabe, o cree saber, lo que significa la palabra “poesía”. Eso me exime de definirla, tarea de la que, por otra parte, no me siento capaz, pues es una noción más escurridiza e inestable de lo que en principio puede parecer: cambia con el tiempo, los poetas y los lectores tienen sus particulares y con frecuencia excluyentes maneras de entenderla y a veces --tan grandes y graves son las diferencias-- se agrupan en bandos que se enfrentan en guerras verbales para defender la legitimidad de sus puntos de vista y descalificar los ajenos. Eso no es cosa de hoy, ha pasado siempre. Quevedo no soportaba a Góngora, y Góngora no podía aguantar a Quevedo. Y sin embargo, los dos fueron y siguen siendo altísimos poetas. Habrá que convenir que la poesía puede ser entendida, y de hecho lo es, de muchas y muy diversas maneras. Por eso es tan difícil de definir. He buscado en varios diccionarios --confieso que en no muchos-- la entrada “poesía”, y en ninguno encontré una explicación satisfactoria. Algunos, curiosamente aquellos de los que esperaba la información más luminosa, como la Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics y el Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter, ni siquieran le dan entrada a esa palabra. En vista de tanta imprecisión y tanto enigma, no es extraño que una ingenua muchacha (supongo) de ojos azules (eso seguro) le plantease a Gustavo Adolfo Bécquer la famosa pregunta: “¿Qué es poesía?”. Los poetas lo suelen tener más claro que los lexicógrafos, y Bécquer no vaciló en pronunciar su categórica y no menos famosa respuesta: “Poesía eres tú”. Pero no todos iban a estar de acuerdo con esa propuesta (las feministas, por ejemplo, la impugnan con violencia). Probablemente, un romántico puro y duro habría respondido: “Poesía soy yo”. Por su parte, Verlaine creía que la poesía era, antes que otra cosa, música. Unamuno pensaba lo contrario: “algo que no es música es la poesía”. Antonio Machado afirmaba que la poesía es “palabra en el tiempo”. Y Apollinaire no tendría empacho en corregir a Machado para decidir que la poesía es palabra en el espacio. La diversidad de opiniones no debe en ningún caso sorprendernos. Ya Luis Cernuda había advertido que “en la morada de la poesía hay muchas mansiones”. Así es, por fortuna; porque en esa multiplicidad de “mansiones” consiste la grandeza y el esplendor de la poesía. Lo que ocurre es que un poeta no puede ocuparlas todas, está obligado a elegir su propio espacio, por fuerza limitado, y desde él piensa, opina y escribe. Cuando un poeta habla de poesía, está justificando o defendiendo, aunque no lo sepa, su posición dentro de la gran “morada” en la que habita. Yo sí lo sé, y no quiero ocultar que lo que diga aquí acerca de la poesía, en el fondo no será más que un alegato en defensa de mis intereses. En cualquier caso, la propuesta de Machado me parece en principio totalizadora, objetiva e inobjetable. Nadie puede negar que la poesía se hace con palabras, consiste en palabras. Pero al situar la palabra poética “en el tiempo”, Machado está entrando en un terreno más problemático. Su definición, tan sencilla y transparente, es tal vez por eso mismo ambigua y misteriosa, está cargada de sugerencias. ¿Indica que la palabra poética está sujeta a las mudanzas que el tiempo impone a todo lo que es en él? Yo creo que más bien (o también) insinúa lo contrario: que la palabra poética perdura en el tiempo, se salva de sus acechanzas en el poema, pervive en él; es –gran paradoja– temporal y a la vez “esencial”. Y, según se desprende de otros comentarios de Machado (de Juan de Mairena), esa palabra salvada en el tiempo es asimismo salvadora del tiempo, concebido ahora en su dimensión histórica: “lo que el poeta pretende eternizar” –dice Mairena– “es el diálogo del hombre con su tiempo” (el subrayado es mío). Comparto sin reservas el pensamiento de Machado. También yo entiendo la poesía como un intento de salvar, por medio de la palabra, algo de lo que el tiempo destruye; también pienso que la poesía, en sus mejores ejemplos, da noticia de la historia, del tiempo concreto que modela el pensamiento y el sentimiento del hombre que escribe. Cuando Garcilaso expresa su “dolorido sentir”, nos permite atisbar por añadidura la grandeza y las servidumbres del tiempo único que le tocó vivir, el Renacimiento. Las relaciones de la poesía y la historia, cuando son muy evidentes, provocan el rechazo de los puristas que creen que la poesía lírica sólo debe exponer el mundo íntimo del poeta. Tales puristas tienen una idea muy pobre, muy anémica, de la intimidad de los seres humanos, que ellos (los puristas) conciben como un receptáculo que sólo puede contener lo que brota por generación espontánea en su interior. Sin embargo, todo lo que sentimos en nuestro interior, lo que juzgamos más intransferible y puro, más “nuestro”, está provocado por algo que existe fuera de nosotros; por ejemplo, el amor, sentimiento muy valorado en la lírica universal, es siempre a algo o a alguien. Lo que llamamos intimidad es la huella, o la herida, que deja en nuestro espíritu la realidad que contemplamos y vivimos. Al poeta lírico, cuando expresa su intimidad, le será muy difícil hacer abstracción de la realidad vivida. Y si lo consigue, será el suyo un portentoso ejercicio de prestidigitación que a mí, aunque pueda llegar a producirme asombro, me interesa muy poco. Porque yo soy de los que creen que la poesía, la gran poesía, está inseparablemente unida a la vida. Sé que todavía hay quien piensa que la poesía es una realidad autónoma, justificada en y por sí misma: arte puro. Mi concepto de la poesía y del arte en general es diferente. No confundo, por supuesto, la poesía con la vida, la realidad con el arte; sé muy bien que son cosas distintas. No las confundo, pero sí las fundo. Como lector y como escritor, me importan poco las obras literarias en las que no se advierta de alguna manera esa fusión de vida y arte. Estoy hablando de la vida no como una noción general y abstracta, sino de la vida como experiencia humana, como vivencia de un tiempo concreto y limitado, destinada por tanto --dicho sea en el sentido más corriente de una frase hecha-- “a pasar a la historia”. Eso es lo fatal: que la vida de cada ser humano se extinga, llegue a ser algo pretérito, pase a la historia. Que la historia --entendida ahora como el conjunto de acontecimientos públicos que nos afectan en mayor o menor medida a todos--, que la historia, repito, así concebida pase a la vida del hombre es también inevitable, pero ése es un hecho que admite gradaciones. Hay periodos (pocos) que podemos calificar sin demasiada inexactitud de normales, en los que los ciudadanos pueden vivir relativamente al margen de la historia, enclaustrarse en su mundo privado sin excesivo esfuerzo ni notoria indignidad. Pero hay momentos excepcionales en los que la supuesta normalidad hace quiebra, y lo que ocurre en nuestro entorno inmediato es tan grave y perturbador que llega a invadir nuestra privacidad, la colma, la nutre. El ser humano cobra entonces conciencia de que es, lo quiera o no, parte de la historia y, como fragmento de un todo que lo desborda, vive enajenado, pierde libertad y opciones: su existencia queda determinada en gran parte por la historia, que condiciona en desproporcionada medida sus actos, su sentimiento, su pensamiento, una importante zona de su ser; y también, si es poeta, de su escritura. Quede así justificada (ya advertí que esto iba a ser un alegato) la estética del socialrealismo o del compromiso que dominó en España en torno a los años cincuenta, y la parte de mi poesía que responde a esa tendencia. Vuelvo a la definición de Antonio Machado. La poesía es, en efecto y ante todo, palabra, pero palabra que no se produce con espontaneidad, como en el lenguaje cotidiano, sino palabra trabajada, elaborada con esmero, artificiosamente construida. La intención de hacer arte con palabras diferencia la palabra poética de la palabra común y comunicativa. Algunos poetas hacen muy ostensible esa intención, y el resultado es un lenguaje artificioso que, aunque en ocasiones deslumbrante, cuando se convierte en modelo o en “plantilla” corre el riesgo de petrificarse en retórica alambicada, inexpresiva y aburrida. Los románticos ingleses advirtieron pronto ese riesgo, y trataron de elaborar el lenguaje poético a partir no del modelo de la lengua escrita, sino de la lengua hablada. Aparece así la poesía “natural, breve, seca (...), desnuda de artificio” que Bécquer defendía en un prólogo que también era un ale- 15 gato. Los logros de los imitadores de Bécquer (que los hubo, pese a que Bécquer es inimitable) fueron más bien mediocres. Pero los que siguieron su ejemplo, y trataron de hacer una poesía “natural” y “desnuda de artificio”, se cuentan entre quienes escribieron los mejores versos en la España del siglo XX: Antonio Machado, el Juan Ramón Jiménez de la “poesía desnuda”, Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma... La “palabra en el tiempo” es, por antonomasia, el “habla”, que en lingüística se define como un conjunto de hechos individuales y efímeros que actualizan el código o sistema de signos que es la “lengua”. Llegar desde esos actos efímeros a la esencialidad que Machado exigía a la lírica requiere alguna clase de artificio. Bécquer hablaba de una poesía sin artificio, pero esa poesía no existe. Bécquer debería haber hablado de una poesía “sin artificio demasiado visible”, que es en la que seguramente estaba pensando. Y para que el artificio no se note, o apenas, la palabra espontánea y natural que en el poema ya no puede ser ni lo uno ni lo otro, debe seguir pareciéndole al lector natural y espontánea. Para conseguir ese efecto, el poeta no tiene necesidad de destruir o subvertir la lengua hablada, le basta con intensificar algunas propiedades que en ella no son esenciales y que en la poesía resultan imprescindibles: la enunciación medida y rítmica, los juegos fónicos y acentuales que le dan eufonía a los versos y, además de hacerlos memorables, añaden al discurso secretas tonalidades emotivas. El poeta elige las palabras no sólo por lo que denotan, como hace el común de los hablantes, sino también por lo que connotan, por lo que sugieren. La posibilidad de eufonía, la capacidad de sugerencia, están latentes en el habla; son registros que el poeta, a diferencia del hablante, activa, busca. Esas manipulaciones no desnaturalizan la palabra hablada, son alteraciones en la proporción más que en la substancia. Pero la cantidad se convierte en calidad y, como resultado de las alteraciones en la proporción, la palabra común y fugaz, sin dejar de ser común, se transforma en palabra esencial. Porque la poesía es un hecho eminentemente social que necesita el concurso de los otros para realizarse, la palabra poética no puede, en mi opinión, dejar de ser común, compartida. Los intentos de crear un lenguaje especial que proclame en su misma rareza la “poeticidad” del texto derivan con frecuencia en una jerga gremial que sólo entienden –y no siempre– los colegas. La ininteligibilidad es patrimonio peculiar de los poetas con vocación de visionarios que, como las pitonisas en el templo de Apolo, hablan sin decir nada para insinuarlo todo. Su palabrería oscura (variedad gárrula del silencio) es en opinión de algunos revelación del misterio. ¿De qué misterio? Yo en la oscuridad, como cualquier ciudadano normal, no veo absolutamente nada. Para mí la poesía no es oscuridad, sino lo contrario: claridad, significación potenciada. La palabra connotativa no es unívoca, sugiere más de una idea, pero el halo de imágenes que irradia no oculta la realidad que denota. Es por ello aún más rica, más expresiva y más misteriosa que los símbolos y las metáforas, en los que el plano figurado se afirma con descaro y diluye, a veces hasta anularlo, el plano real. La poesía que prefiero es la que lo conserva todo: la figura del mundo y el mundo figurado. Acabo de leer una frase de Czeslaw Milosz que me gusta, y que cito porque me da la razón: “la poesía es una apasionada persecución de lo real”. Termino recordándoles que esto es un alegato, escrito sin pretensiones de objetividad. Sólo he tratado de exponer, o de defender, mi personal manera de entender la palabra “poesía”, término esquivo y huidizo al que es necesario acercarse por partes y con cautela. En mi defensa, he apelado al testimonio de algunos poetas, elegidos al azar entre otros muchos que también admiro. No quise citar en este pleito a los teóricos de la literatura, porque esos son los peores; aunque en teoría sus voces sean las más autorizadas para dilucidar estos temas, en realidad sus declaraciones, tan dispares como en ocasiones disparatadas, hubieran enturbiado un asunto que para mí está muy claro. Si se trata de saber qué es la poesía, voy a responder --vamos a responder-- con concisión para poner fin a este texto un tanto divagatorio: poesía eres tú, y es yo, y es música, y es algo que no es música, y muchas cosas más que doy por buenas: “comunicación” (Aleixandre); “conocimiento” (varios autores); “sentimiento pensado” (Unamuno); “sucesión de sonidos elocuentes” (Larrea); “expresión y reunión” (Blas de Otero)... Todas esas propuestas cuentan con mi asentimiento. Disiento, en cambio, de quienes afirman que la poesía es “inanidad sonora” (Mallarmé), o “silencio” (Valente et alii): dos formas extremas de “pureza” que vacían de contenido al signo estético, y lo reducen a una costra de insignificancia. No es que valore la poesía por su contenido; no ignoro que la poesía se define como tal por su “forma”. Pero creo, como Valente creyó un día, que “el cántaro que tiene la suprema / realidad de la forma, (...) el cántaro que existe conteniendo, / hueco de contener se quebraría... El cántaro y el canto”. He dicho tan sólo algo de todo lo que se puede decir acerca de la poesía, que es mucho. En cualquier caso, lo dicho es suficiente para que se advierta mi personal manera de entenderla; una “manera personal” que no pretende ser original o exclusiva, pero que no por compartida deja de ser también mía.

Albuquerque, Nuevo México, marzo, 2002

***

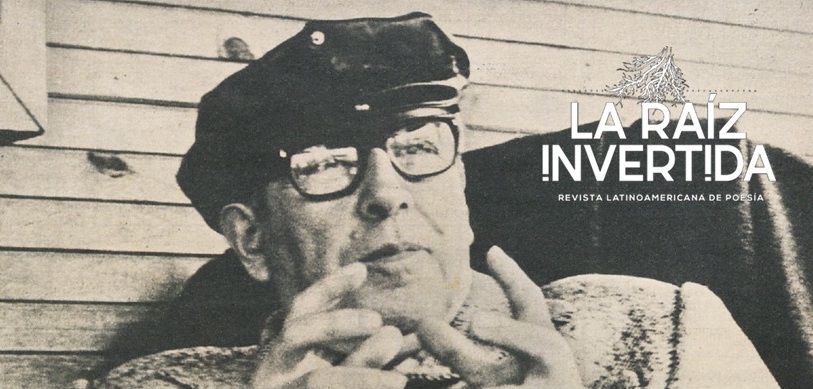

ÁNGEL GONZÁLEZ - Poeta, catedrático y ensayista español nacido en Oviedo en 1922. Su poesía, llena de contrastes, discurre entre lo efímero y lo eterno, características que llevan al lector a divagar y soñar en los temas del amor y de la vida. Fue maestro nacional, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Enseñó Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Alburquerque, USA, habiendo sido profesor visitante en las de Nuevo México, Utah, Maryland y Texas. Miembro de la Real Academia Española, fue galardonado, entre otros, con el Premio Antonio Machado en 1962, el Premio Príncipe de Asturias en 1985, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996 y el Primer Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada en el año 2004. De su obra se destacan los títulos: "Áspero mundo" 1955 , "Sin esperanza, con convencimiento"1961, "Grado elemental" en 1961, "Tratado de urbanismo" 1967, "Breves acotaciones para Una biografía" 1971, "Prosemas o menos" 1983, "Deixis de un fantasma" 1992 y su último libro, "Otoño y otras luces" 2001. Falleció en Madrid el 12 de enero de 2008.